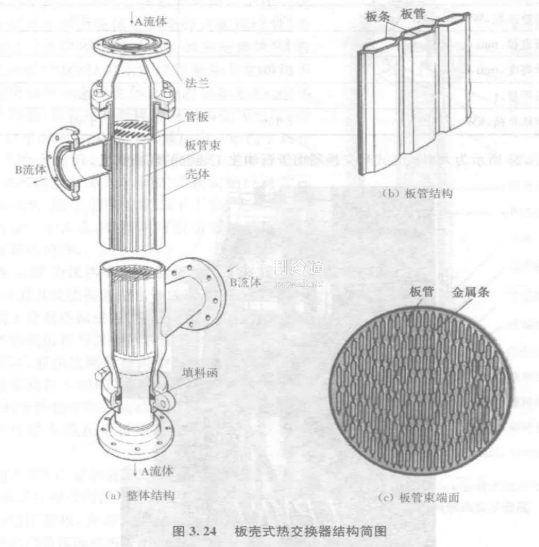

板殼式熱交換器構造和工作原理可分為板管束和殼體兩大部分,其整體結構如圖3.24()所示。板束相當于管殼式的管束,其中每一個板束元件是由兩塊冷壓成形(或爆炸成形等)的金屬板條成對地在接觸處嚴密地焊接在一起,構成的一個包含多個扁平流道的板管(圖3.24(b)。在熱交換器中,這些扁平狀的板管流道構成板殼式熱交換器的板程,相當于管殼式熱交換器的管程,而每一個板束元件則相當于一根管子。許多個寬度不等的板管按一定次序排列。為保持板管之間的間距,在相鄰板管的兩端鑲進金屬條,并與板管焊在一起。板管兩端部便形成管板,從而使許多板管牢固地連接在一起構成板管束。板管束的端面呈現若干扁平的流道(圖3.24(?)),板束中間的板間距是靠板束元件上的凸窩來保持的。板管束裝配在殼體內,它與殼體間靠滑動密封消除縱向膨脹差。設備截面一般為圓形,也有矩形、六邊形等。A流體在板管內流動,B流體則在殼體內的板管間流動。板束的流道截面可以根據介質的性質和操作要求設計成各種當量直徑和形狀,板片的厚度較薄,一般選用0.3一1.2m不銹鋼或有色金屬板材,單板片面積通常在10m以上。

與管殼式熱交換器相比,板殼式熱交換器中流體流過扁平的板管流道和板束外空間,水

力直徑很小。尤其是現代的板殼式熱交換器大都采用波紋板片,波紋板片具有“靜攪拌”作用,流體能在很低的雷諾數下形成湍流,使其傳熱系數達到管殼式的2一3倍板殼式熱交換器中流速分布均勻,無死角,板面平滑或波紋板片的擾動作用使污垢準以積存,板束還可方便地從殼體中取出使清洗方便。據報道,板殼式熱交換器的流阻較小,一般壓降不超過0.5

bar。由于傳熱系數較高,而且因其流道結構使之傳熱面積在相同流道截面條件下約為管殼式的3.5倍以上,故同樣換熱條件下結構緊湊,其體積僅為管殼式的30%左右。因為體積小、重量輕和制造板束的冷軋板帶比管子價格低,從而可降低制造、安裝成本和成少用戶的設備安裝空間,熱交換器的板束被安裝在壓力殼內,安全可靠性提高了,除了受壓力容器設計級別及對“程間壓差”指標的限制外,它的使用壓力沒有絕對的限制。由于板殼式熱交換器無膠墊,故可在較高溫度下工作,使用溫度理論上可達800℃以上,并已有720℃的使用實例。板殼式熱交換器的主要缺點是制造工藝較管殼式復雜,焊接量大且要求高。