1.微生物對食品的影響 食品中的微生物(microorganism)是導致食品腐敗變質(deterioration)的主要原因。食品原料中一般都帶有微生物,在采收、運輸、加工和保藏各環節,食品也有可能遭受微生物污染。在一定的條件下,這些微生物會在食品中生長、繁殖,使食品失去原有的營養價值和感觀品質,甚至產生有害和有毒的物質。

細菌以簡單的二分裂方式無性繁殖,其突出的特點為繁殖速度極。細菌

分裂倍增的必需時間,稱為代時(generation time),細菌的代時既決定于細菌的種類又受環境條件的影響,一般的細菌代時為20~30min。

由微生物引起食品的變質,其一般作用是由微生物產生的酶分解食品的成分,由高分子物質分解成低分子物質。同時由于微生物在食品中的繁殖代謝而產生種種的中間產物,造成食品品質全面下降,甚至產生毒素和惡臭,這就是腐敗。腐敗食品失去了原有的營養價值,組織狀態及色、香、味均不符合衛生要求,不能夠再食用。有些食品遭受微生物輕度危害,表面上無明顯劣變現象,但營養價值已受損失,并且基質往往已經帶毒,這種初期變質常常不易被人們識別。

如果長期攝取這類食物,毒素積累在人體內也會引起嚴重的后果。食品冷凍冷藏中主要涉及的微生物有細菌(bacteria)、霉菌(mould)和酵母菌(yeast),其中細菌是引起食品腐敗變質的主要微生物。酵母菌和霉菌引起的變質多發生在酸性較高的食品中,一些酵母菌和霉菌對滲透壓的耐性也較高。在肉類食品中可能存在的肉毒桿菌分泌的肉毒素具有很強的毒性且難以發覺;蛋品中常會含有沙門氏桿菌;油脂類食品及原料中因黃曲霉的生長而產生的黃曲霉素屬于致癌性物質。

2.低溫對食品中微生物的影響抑制微生物生長、繁殖對保證食品的質量至關重要。首先是杜絕微生物的存在,如各種食品的殺菌和滅菌,然后是控制微生物的生長繁殖,食品的水分、營養、pH、溫度以及供氧條件等是影響微生物的生長因素,控制任何一項或幾項都可以抑制其生長繁殖。這是食品加工和保藏中所需考慮的重要問題。

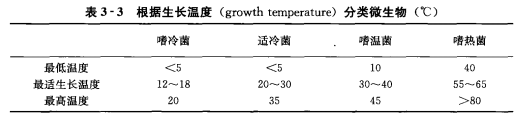

從篠三物生長的角度看,不同的微生物有不同的溫度習性。根據微生物對溫度的耐受程度,將其劃分為四類(表3-3),即嗜冷菌(psychrophile)、適冷菌(psychrotroph)、嗜溫菌(mesophile)、嗜熱菌(thermophile).

溫度愈低,微生物的活動能力也愈弱,就愈能減緩微生物生長和繁殖的速度。溫度降低到最低生長點時,它們就停止生長并出現死亡。許多嗜冷菌和嗜溫菌的最低生長溫度低于0℃,有時可達-8℃。溫度愈接近最低生長溫度,微生物生長延緩的程度就愈明顯。

在達到食品凍結點之前,降溫速率越大,微生物的死亡率也愈大,這是由迅速降溫過程中,微生物細胞內新陳代謝時原來協調一致的各種生化反應未能及時迅速重新調整所致。而當溫度低于食品凍結點時,慢速凍結將殺死較多的微生物,這是因為緩凍時形成量少粒大的冰晶體,對細胞產生機械性破壞作,還促進蛋白質變性,以致微生物死亡率相應增加。

低溫貯藏過程中,微生物數一般隨著貯存期的增加而有所減少,但是貯藏溫度愈低,死亡率愈小,有時甚至于沒減少。貯藏初期(也即最初數周內),微生物減少的量最大,其后它的死亡率下降。一般來說,貯藏一年后微生物死亡數將達原菌數的60%~90%以上。